Si l’on demande à un lecteur français curieux de littérature étrangère et, en particulier de poésie, de citer un poète latino-américain, les mêmes noms reviennent toujours. La situation n’est pas meilleure pour l’Espagne. En effet, la connaissance que l’on a du monde poétique hispano-américain actuel, en dehors des cercles les plus spécialisés, est assez réduite.

Le XXe siècle a été celui des grandes figures tutélaires : Borges, Darío, Huidobro, Neruda, Paz, Vallejo. Et en Espagne, García Lorca. Des arbres qui cachaient une forêt innombrable et colorée de poètes et de mouvements littéraires à l’intérieur et à l’extérieur de nos frontières. Ces poètes de la génération postérieure mais contemporaine de nos hérauts ont souffert de la notoriété de leurs aînés.

Aujourd’hui, avec le boom de la poésie stimulée par les réseaux sociaux, les blogs, les festivals, les nombreux concours et l’émergence intrépide de petites maisons d’édition audacieuses, le panorama est très différent. Si certains noms se détachent dans notre Amérique latine, comme les ceibas dans la jungle amazonienne, ils ne cachent pas les nombreuses voix qui existent dans chaque pays et dont l’audience s’étend du voisinage le plus proche jusqu’aux confins du continent grâce aux médias numériques. Elles forment une forêt dense et extrêmement diversifiée.

La traduction de la poésie hispano-américaine en France est un reflet de cet état des choses. Dans la recherche (non exhaustive) faite pour écrire cet article, nous avons pu observer que les éditeurs français s’intéressent à cette diversité et les publications des toutes dernières années, où l’on trouve des noms qui ne sont pas forcément très connus dans leurs pays respectifs, en sont la preuve. Si les grands éditeurs continuent à étoffer leur catalogue de certains auteurs, il faut reconnaître le travail remarquable des petites maisons d’édition qui vont chercher des voix de l’autre côté de l’Atlantique ou qui, au hasard des rencontres, de diverses résidences ou de « coups de foudre », décident de soutenir des auteurs hispano-américains résidant en France ou ayant un lien particulier avec ce pays. Remarquable, également, le rôle essentiel joué par les traducteurs dans la construction de ces ponts.

En lisant quelques-uns des auteurs traduits, il est difficile d’établir des tendances : la poésie semble échapper aux contraintes des modes. Certes, il y a un peu plus de femmes présentes, quelques voix originaires des peuples natifs, des auteurs disparus et parfois oubliés, mais surtout des poétesses et poètes de tous âges et nationalités installés parfois loin de leurs terres. Malheureusement, il semblerait que beaucoup d’éditeurs ne soient pas tout à fait remis des conséquences du Covid. Les poètes migrants, qui s’organisent chaque jour davantage, seront sûrement un acteur futur sur lequel il faudra compter. Soulignons, pour ce numéro en particulier, le travail admirable de L’oncle d’Amérique, un éditeur qui vient de rééditer les écrits français de Vicente Huidobro et d’Alfredo Gangotena.

Bref, tout comme la nature de notre continent, la poésie hispano-américaine riche de ses multiples voix depuis la Terre de Feu aux frontières tragiques du Rio Bravo, reste ouverte aux explorateurs.

Urgence/Urgencia de Jorge Torres Medina

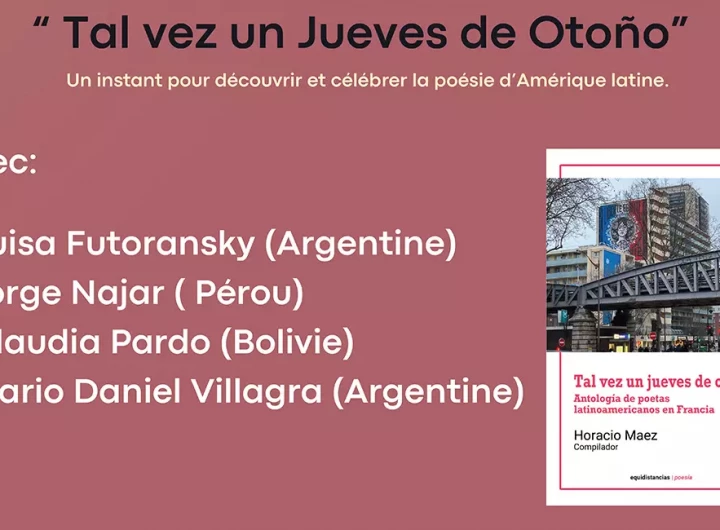

Urgence/Urgencia de Jorge Torres Medina  Soirée poésie latino-américaine

Soirée poésie latino-américaine  La contracultura en México de José Agustín

La contracultura en México de José Agustín  L’Appel de Leila Guerriero

L’Appel de Leila Guerriero  L’Obsession de l’espace de Ricardo Zelarayán

L’Obsession de l’espace de Ricardo Zelarayán