Le parti pris des éditions du Canoë pour cet ouvrage rassemblant des textes de José Emilio Pacheco parus de 1956 à 1984 a été de respecter la chronologie. Nous avons ainsi tout loisir d’explorer, au fil de la lecture, l’évolution de l’écrivain.

Des premières nouvelles imitant Jorge Luis Borges, selon les propres aveux de l’auteur, à une production protéiforme et plus libre alternant les courts récits et des nouvelles plus conséquentes.

Du fantastique historique du Bataillon des invalides à des textes où les formes se télescopent, renvoyant à une angoisse sous-jacente, qui n’attend qu’un élément déclencheur pour se révéler. Car la mort rôde. Épilogue fatal. Comme si la mort pouvait être la seule solution pour échapper à la situation qui s’est développée de façon insidieuse.

Peu à peu, se détachant de ses admirations, l’écrivain développe un style, un sens, un rythme plus personnel. Se libérant des conventions, optant pour des formes plus courtes, plus incisives, plus libres, il permet au lecteur de participer à l’histoire en inventant une espèce de cadavre exquis auquel Pacheco impose la première phrase. Intention malicieuse qui pourrait trouver sa justification dans cette phrase, issue de la nouvelle Ispahan (p. 184) : « […] Est une énigme. La résoudre incombe au voyageur : le lecteur ».

Les textes gagnent en intensité ce qu’ils perdent en longueur, des textes qui oscillent entre dénonciation subtile et faux-semblants. Récits minuscules, contenus en quelques mots, quelques phrases. Des bouts qui oscillent entre les fulgurances ironiques d’un Cioran questionnant les forces primordiales et d’un haïku amusé de la pensée fictionnelle d’un Jacques Sternberg.

Les textes les plus forts ont un ressort politique qui évoquent la violence, soit au travers d’une situation politique qui ne dit pas son nom mais dont le principal outil est la torture, soit avec une lecture sociétale d’un individu en déshérence, comme dans Pour qu’à jamais tu sois à moi.

Le récit Le tortionnaire est intéressant par le changement profond de style de la narration. Comme les morceaux d’un miroir brisé renvoyant les différentes parties d’un seul et même homme. Kaléidoscope humain qui lui donne une tout autre forme. Nombre de textes, par ailleurs, reprennent cette boucle infernale de la victime et du bourreau.

Point de départ ou d’ancrage, le Mexique y est toujours présent. Comme un va-et-vient permanent entre la culture du vieux continent et sa réinterprétation latino-américaine. Étonnant renversement temporel où le présent interroge le passé. Cet ouvrage transporte les angoisses et les inquiétudes du XXIe siècle qui, en ces temps troublés que nous connaissons, ressemblent à un écho annonciateur venu de l’Antiquité, venu d’un écrivain de la fin du siècle précédent.

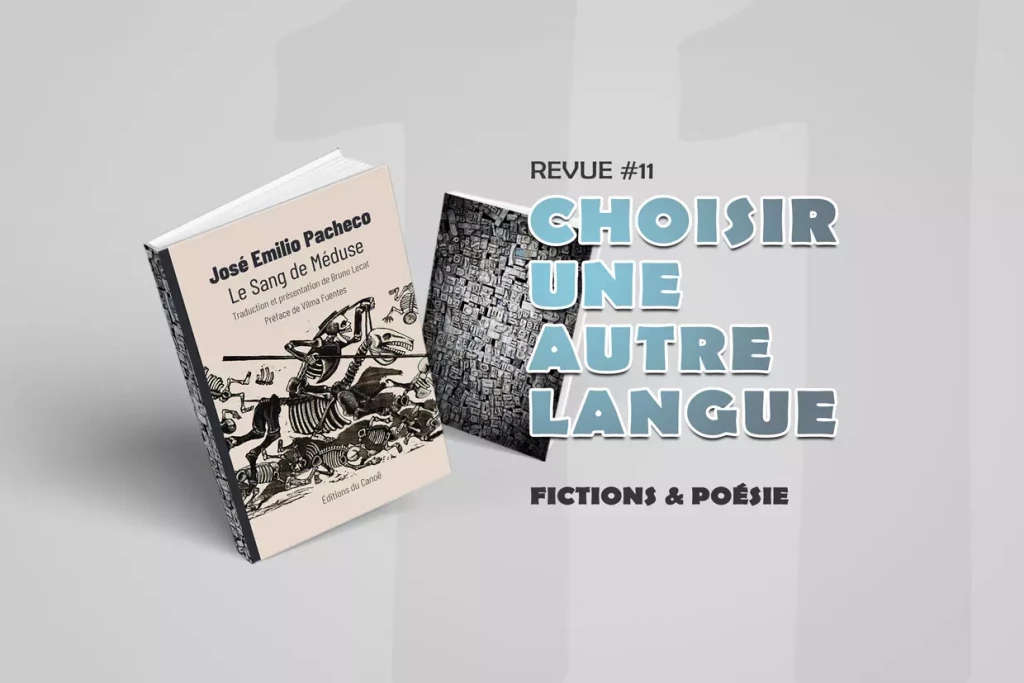

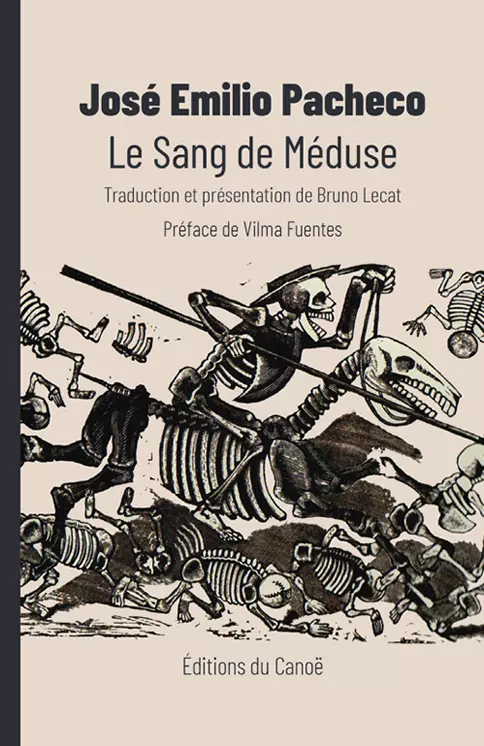

Le Sang de Méduse de José Emilio Pacheco

Traduit de l’espagnol (Mexique) par Bruno Lecat

Editions du Canoë, 2025, 261 p.

Urgence/Urgencia de Jorge Torres Medina

Urgence/Urgencia de Jorge Torres Medina  La contracultura en México de José Agustín

La contracultura en México de José Agustín  Viagem do recado: Música e literatura de José Miguel Wisnik

Viagem do recado: Música e literatura de José Miguel Wisnik  Depuis que la samba est samba de Paulo Lins

Depuis que la samba est samba de Paulo Lins  Todos detrás de Momo de Gustavo Espinosa

Todos detrás de Momo de Gustavo Espinosa