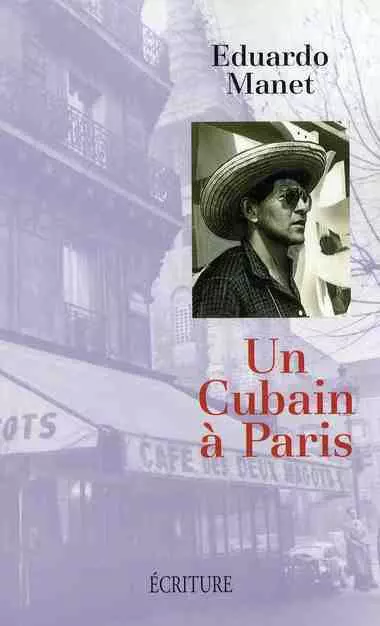

Complément d’une première autobiographie (Mes années Cuba) d’Eduardo Manet, metteur en scène et écrivain franco-cubain ou cubano-français, Un Cubain à Paris n’est pas à proprement parler une suite. Peut-être une fuite. Il s’agit, quoi qu’il en soit, d’une promenade. Entre les souvenirs, d’une terre à une autre.

Une promenade dans les souvenirs d’un homme qui aura traversé le siècle (95 ans cette année). Une rêverie sur une chaise du Luxembourg. Décousue, précise et vague à la fois.

Tout commence à Cuba. Manet apprend le français avec la femme d’Alejo Carpentier, Ève Fréjaville, pour saisir la langue à son essence. L’auteur profite pour dresser un savoureux portrait de cette femme qui lui enseigne le français et lui ouvre les portes de la ville des Lumières.

Au milieu du 20e siècle, il finit par partir à Paris. C’est l’occasion de flâner dans le milieu culturel français. On y croise pêle-mêle dans l’effervescence intellectuelle de l’époque : Marais, Montand, Casarès, Vilar ou des compatriotes comme le peintre Wifredo Lam qui ont choisi de quitter Cuba.

Nous voilà embarqués dans des épisodes cubains savamment distillés, comme cette rencontre de Simone de Beauvoir et Célia Sanchez ou les déambulations enfiévrées avec Cabrera Infante. Ou encore cette étrange et mémorable première rencontre avec Sarraute, deux étrangers à Paris avec la littérature pour terre commune.

Plus personnelle, la dernière partie dévoile un Manet, homme de théâtre investi par la transmission, faire sienne cette citation d’Aristophane dans sa pièce Ploutos : Ubi bene, ibi patria (« Là où je me sens bien, là est ma patrie »). Sa patrie sera donc une langue, celle de Molière en l’occurrence.

Je vivais en France, j’écrivais en français et parlais, la plupart du temps, en français. Il m’arrivait aussi de rêver en français, signe, pour moi, d’une adaptation réussie dont je pouvais m’enorgueillir.

Sans chercher à en faire une règle générale, Manet cherche à mettre en lumière ces petites choses qui alimentent une vie : une idée, une lecture, une rencontre. Et comment tout ceci a une incidence considérable sur une personne, quitte à la changer tout à fait.

Comment se détacher de notre condition initiale pour devenir nous-mêmes, se révéler sans s’oublier ?

En 2009 Manet confiait au Figaro (publication de Un Cubain à Paris) : « Quand j’écrivais en espagnol, l’influence de Lorca était trop forte. Le français m’a permis d’être plus sobre ».

Une lecture plus personnelle nous interroge en miroir : Pourquoi lui comme tant d’autres (nous en connaissons ici même) ont développé cette nécessité de la littérature, quitte à tout abandonner ? Mais laissons à l’auteur le soin de résumer lui-même ce qui anime l’ensemble de son œuvre (L’île du lézard vert ou Rhapsodie cubaine) : « Quant à moi, l’obsession poursuit sa ronde singulière : je vis à Paris et je continue à parler de Cuba. »

Un Cubain à Paris d’Eduardo Manet

2009, Édition Écriture, 214 p.

Urgence/Urgencia de Jorge Torres Medina

Urgence/Urgencia de Jorge Torres Medina  La contracultura en México de José Agustín

La contracultura en México de José Agustín  Viagem do recado: Música e literatura de José Miguel Wisnik

Viagem do recado: Música e literatura de José Miguel Wisnik  Depuis que la samba est samba de Paulo Lins

Depuis que la samba est samba de Paulo Lins  Todos detrás de Momo de Gustavo Espinosa

Todos detrás de Momo de Gustavo Espinosa