Vicente Rosenberg a quitté la Pologne et l’Europe pour l’Argentine en 1928. S’il est parti, c’est avant tout pour grandir et s’émanciper de sa famille, de sa culture et de son éducation juives, en un mot, vivre sa vie de jeune homme cultivé, dandy et ambitieux. Il rêvait, en effet, « d’un horizon plus lointain et plus vaste que celui qu’offrait ce vieux continent que menaçait déjà le malheur ».

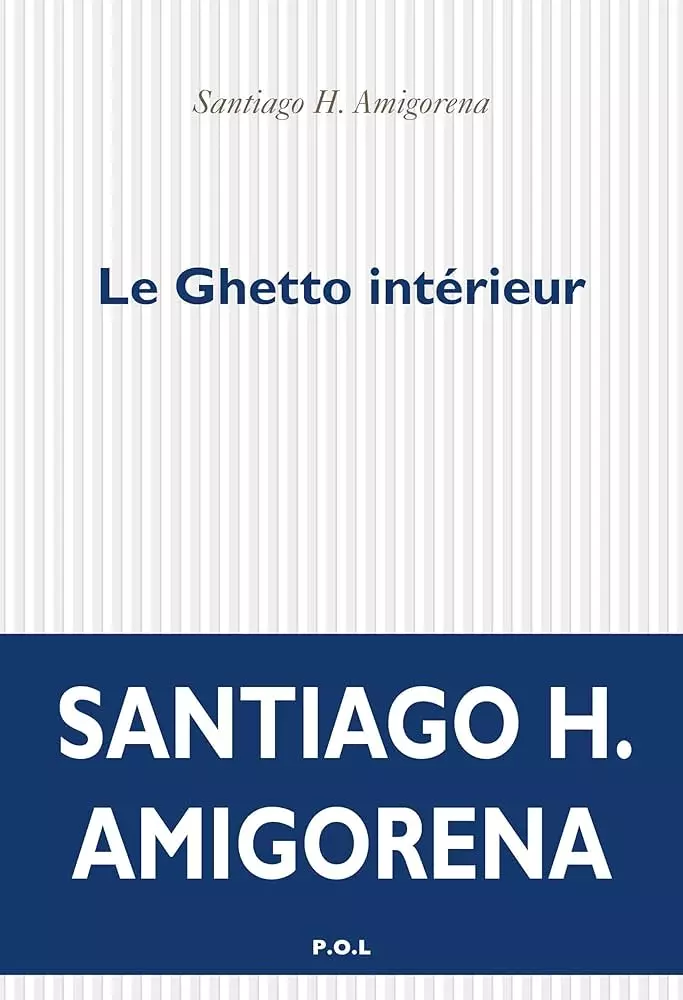

Ce livre, qui s’inscrit dans un vaste projet romanesque et autobiographique très ambitieux que l’auteur va développer sur une dizaine d’ouvrages, raconte l’histoire de son grand père, Vincente Rosenberg. Il y est question d’exil, de silence, de mélancolie et de culpabilité.

De nombreux récits, portés par les témoins l’ayant vécu « de l’intérieur », relatent l’extermination des juifs d’Europe organisée et mise en œuvre par le régime nazi.

À l’inverse, si ce livre raconte aussi la Shoah, c’est du point de vue de ceux qui échappèrent à la mort car ayant quitté l’Europe avant le début de la guerre. C’est l’histoire de Vicente, qui a fondé une famille et construit sa vie à Buenos Aires. Il va suivre, de loin et impuissant, le calvaire et l’agonie de ses proches et surtout de sa mère, prisonniers du ghetto de Varsovie.

S’il a bien tenté, avant le début de la guerre, de convaincre celle-ci de le rejoindre, « il aurait fallu faire autre chose que lui écrire, il aurait fallu aller la chercher ». Et si Rosita, la femme de Vicente et grand-mère de l’auteur, pense « qu’il avait eu raison de partir loin pour grandir, pour devenir adulte – pour devenir lui-même », elle sait aussi qu’il s’était menti à lui-même en écrivant à sa mère qu’il voulait qu’elle vienne vivre avec eux à Buenos Aires ».

C’est aujourd’hui trop tard et la guerre dévaste l’Europe et le monde. Le régime nazi est en passe de déployer la « solution finale ».

Le courrier se fait de plus en plus rare, les nouvelles s’amenuisent. Vicente pressent que sa mère vit des choses de plus en plus terribles et le voici foudroyé par la culpabilité. Les informations sur la réalité du ghetto de Varsovie et le traitement réservé aux juifs d’Europe demeurent parcellaires car « les journaux ne donnaient qu’une vision incertaine des atrocités qui avaient lieu ».

Vicente comprend désormais que sa mère ne survivra pas.

« Dès qu’il avait lu la dernière lettre de sa mère, il avait pu en soupçonner suffisamment pour ne plus vouloir en parler. Il en avait su assez pour décider de ne plus garder les yeux à demi fermés mais, au contraire, de les fermer entièrement : du jour au lendemain, il avait cessé d’écouter la radio, de lire le journal, de suivre les conversations au café. Il avait décidé qu’il ne parlerait plus jamais de tout ça- de tout ça, ni du reste ».

La mère de Vicente sera déportée et mourra au camp de Treblinka.

Il ne parlerait jamais à personne de cette dernière lettre et s’il décida de s’emmurer, ce fut dans le silence. Laissant par là même sa famille et ses proches dans l’incompréhension et le désarroi.

Pour Santiago H. Amigorena, l’écriture est un moyen de combattre un silence « qui l’étouffe depuis qu’il est né ». Et lui qui fut un enfant « aphone et taciturne » reconnaît volontiers que se taire n’est pas la solution.

Si la tristesse ne le quitte jamais tout à fait et qu’il dit rechercher plus la mélancolie qu’il ne l’évite, il se définit comme « heureusement mélancolique ». Retraçant l’histoire de son sang et toujours à la recherche d’un écho du passé dans le présent, il aime à penser que Vicente et Rosita vivent en lui et qu’il en sera de même avec ses propres enfants.

Le ghetto intérieur de Santiago H. Amigorena

P.O.L., 2019, 192 p.

Urgence/Urgencia de Jorge Torres Medina

Urgence/Urgencia de Jorge Torres Medina  La contracultura en México de José Agustín

La contracultura en México de José Agustín  Viagem do recado: Música e literatura de José Miguel Wisnik

Viagem do recado: Música e literatura de José Miguel Wisnik  Depuis que la samba est samba de Paulo Lins

Depuis que la samba est samba de Paulo Lins  Todos detrás de Momo de Gustavo Espinosa

Todos detrás de Momo de Gustavo Espinosa