Plusieurs raisons sont susceptibles d’amener un écrivain à travailler dans une autre langue que sa langue maternelle. Les plus nobles, peut-être, sont celles surgissant de l’exploration littéraire et de la recherche individuelle. Les ombres cousues marquèrent le point de départ d’un projet de Myriam Moscona avec la langue judéo-espagnole ; suivirent le recueil poétique Ansina (2015) et le roman León de lidia (2022).

Les ombres cousues est un roman qui fonctionne par accumulation d’effets. Il est divisé en petites sections qui sont comme les volets d’une longue trame, se dépliant pour donner la forme d’un tissu ou d’une fresque. Certaines sections pourraient d’ailleurs être lues comme des nouvelles à part entière. Le roman part à la quête d’une ombre plurielle : le passé familial, la diaspora, le judéo-espagnol… Le déclencheur de l’histoire est la conscience de la parole de la grand-mère de la narratrice. Moscona fait appel à plusieurs procédés : la recherche dans la mémoire personnelle et familiale, le carnet de voyage, le souvenir, le rêve, le commentaire, la compilation de documents sur le judéo-espagnol… Le résultat, pour le lecteur, est un dépaysement, un voyage à travers la géographie et l’histoire.

Le judéo-espagnol joue un rôle capital dans le roman. L’histoire de cette langue n’est pas dénuée de complexité. Moscona nous montre son passé, par la compilation et le commentaire de documents ; son présent par l’entremise du voyage, de la recherche et de la rencontre de ses locuteurs ; mais aussi son avenir, à travers l’écriture du roman. La traductrice française a fait le choix de traduire les parties en judéo-espagnol, se démarquant ainsi de la version originelle, dans laquelle l’espagnol et le judéo-espagnol se succèdent, provoquant le retentissement, l’écho d’une origine commune. En lisant directement le judéo-espagnol, on écoute la voix inconnue et lointaine de ce membre de la famille romane, audible par la grâce de Myriam Moscona.

Il y a certains documents insérés pour montrer l’entrecroisement du passé familial, du peuple juif, du judéo-espagnol, de l’Espagne et de la diaspora. Par exemple, la retranscription de l’édit d’expulsion des juifs en 1492. Si le roman est la quête du judéo-espagnol et de son peuple, il est aussi le constat de sa disparition. Il s’agit d’une langue destinée à disparaître après plusieurs siècles de persécution, d’expulsion, d’extermination, mais aussi en raison de phénomènes d’assimilation dans la diaspora, de sécularisation et de conversion.

Le roman n’est pas la simple quête d’une généalogie, il est plutôt une ramification d’histoires se déplaçant à travers le monde. Dans la reconstitution de ces déplacements, plusieurs personnages interviennent, créant, par ce biais, une mosaïque de voix et de géographies… Bien que montrant une diversité de personnages, le roman adopte le point de vue des femmes. Elles sont les dépositaires d’un savoir, d’une mémoire qui passe de génération en génération. Des textes, des clés, des expériences, passent de main en main, de bouche en bouche…

Avec Les ombres cousues, Moscona nous montre le lien intime entre langue, mémoire et histoire.

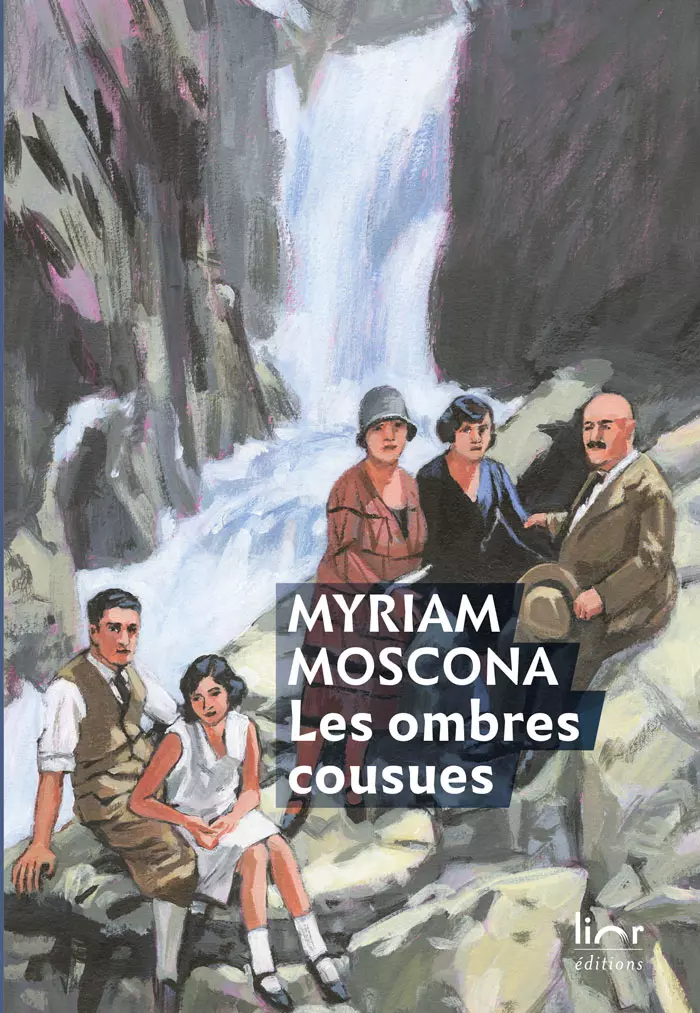

Les ombres cousues de Myriam Moscona

Traduit de l’espagnol (Mexique) et du judéo-espagnol par Julia Chardavoine

Lior éditions, 2024, 356 p. [Tela de sevoya, Acantilado, 2012]

Urgence/Urgencia de Jorge Torres Medina

Urgence/Urgencia de Jorge Torres Medina  La contracultura en México de José Agustín

La contracultura en México de José Agustín  Viagem do recado: Música e literatura de José Miguel Wisnik

Viagem do recado: Música e literatura de José Miguel Wisnik  Depuis que la samba est samba de Paulo Lins

Depuis que la samba est samba de Paulo Lins  Todos detrás de Momo de Gustavo Espinosa

Todos detrás de Momo de Gustavo Espinosa